更新日時:2025.10.11

【連載】その7 関東三国志勢力図考察1/その8 関東三国志勢力図考察2/その9 インターネットとフットサル|第1章 チーム勃発|第1部 黎明期|フットサル三国志

PHOTO BY

【連載】フットサル三国志|まとめページ 著者・木暮知彦

第1部 黎明期

第1章 チーム勃発(1995年~1998年12月)

その7 関東三国志勢力図考察1

その8 関東三国志勢力図考察2

その9 インターネットとフットサル

その7 関東三国志勢力図考察1

1998年11月、第4回全日本選手権の東京都予選が始まる。そこには、すでに全日本選手権で優勝経験のある府中水元クラブ、4位を経験した小金井ジュール、昨年、東京都予選ベスト8の井の頭くな、初出場のファイルフォックス、ウイニングドッグ、ガロ、目黒FCらのチームが出場している。同時に神奈川県予選も始まり、初出場のエスポルチ藤沢が本命で出場している。

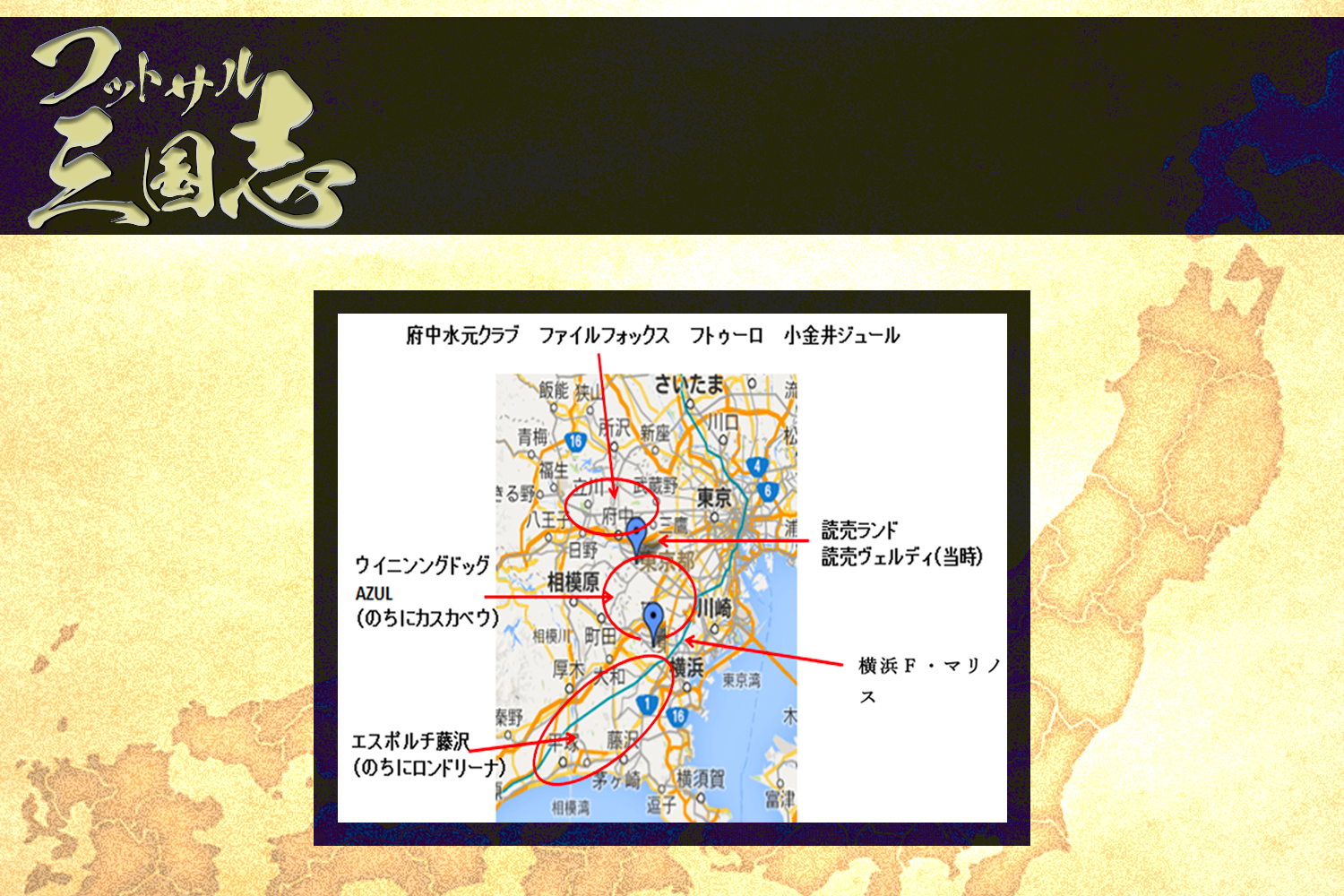

ここで少し、三国志における3国、ファイルフォックスとエスポルチ藤沢(のちのカスカヴェウ)を中心とした関東の勢力図について考察してみよう。2強および派生チームは、東京の府中、調布あたりと神奈川の川崎、横浜、藤沢あたりに拠点を構えることになるが、これらは当時のフットサル情報ネットワークと密接に関係していて、最終的にはFリーグの勢力地図につながっている。

まずは府中市であるが、ここには府中水元クラブを発祥として、紆余屈折を経て、現在はFリーグに府中アスレティックFC(その後、拠点を移し、現在は立川アスレティックFC)、関東リーグのファイルフォックス(現在は拠点を八王子に移した)、フトゥーロへと発展していった。

一方、川崎、横浜、藤沢地域であるが、アズーを発祥として、同じく紆余屈折を経ながら、カスカヴェウ、エスポルチ藤沢、ウイニングドッグ、ロンドリーナなどにつながり、現在は、Fリーグのペスカドーラ町田、湘南ベルマーレ、関東リーグのロンドリーナ(湘南ベルマーレの下部組織)へと発展している。実にFリーグが3クラブ、関東リーグが3チームの勢力図へと発展したことになる。

今回は趣向を変えて、その地政学的分析のコラムである。フットサルは、スペースがない、ゴールが狭い、室内の水平な床面でボールは比較的正確に滑るなどの特性から、空間(スペース)と時間(タイミング)をどうコントロールするか、極めて知的なスポーツである。したがって、プレーヤーがうまくなるためには情報や知識が必要となる。結果、情報源、知識源に必然的にプレーヤーは集まってくる。そこが府中市である。

ではなぜ、府中がフットサルの情報、知識の供給源になり得たのだろうか。それは、フットサルの発祥とされるブラジルから日本に定住するようになった日系ブラジル人と、府中のサロンフットボールとの結びつきが出発点と言っても過言ではない。

まず、日系ブラジル人の歴史であるが、1990年に入国管理法が改正され、日系3世まで就労可能な地位が与えられようになった。この結果、ブラジル、ペルーなど中南米の日系人の入国が容易になり、来日者数が飛躍的に増加したのである。そして、労働力の受け入れ先としては、製造業の工場が中心となり、北関東地方、甲信越地方の機械、精密工場、東海地方の組み立て工場などに日系ブラジル人が多く定住するようになった。

ちなみに、2009年の在日ブラジル人の居住人口は、愛知県6万7千人、静岡県4万3千人、三重県1万9千人、群馬1万5千人となっている。今でこそ、東京都は4千400人だが、当時は、東京・府中市は東芝、NECなどの工場全盛時代で、それなりに多くの日系ブラジル人が働いていた。参考までに群馬、愛知の日系ブラジル人も日本のフットサル発展に大きく貢献した。

一方、府中のフットサルの歴史であるが、驚くことに1986年頃、つまり1990年の入国管理法改正の4年前、1996年の第1回全日本選手権の10年前に、第1回府中市フットサル大会(当時はサロンフットボール大会)が開催されているほどフットサルが盛んだった。当時、ファイルフォックスのコーチを務めた松村の話によると、松村がまだ23歳か24歳(おそらく1983年から1984年頃)、少年サッカーチームの「エルマーズ」(1977年設立)のコーチたちが夜、小学校の体育館でボールを蹴ることから始まったそうである。その頃はそれがサロンフットボールという意識すらなく、ボールもサッカーボールの空気を抜いて使ったとのことであるが、それがきっかけで〝木曜サロン〟という名前で毎週木曜日にサロンフットボールの集まりが始まった。

それからしばらくして、最初は府中で働く日系ブラジル人は日系ブラジル人だけで大会をやっていたのだが、一緒にやろうということになり、1986年に第1回府中市フットサル大会が開催された。このことは、府中アスレティックFCでゼネラルマネージャーなどを務めた中村恭平も、あるインタビューで、中村が高校の頃にその第1回大会に出場したと語っている。

このように、府中は日系ブラジル人と日本のサロンフットボールが結びついたことで〝日本フットサルの源流〟と言えなくもないが、その象徴的なスポットが府中市にある。それは「とよしまスポーツ店」である。

今でこそフットサル専門用品の調達には困らないが、当時はペナルティ、トッパー、アンブロなどのフットサルシューズをいろいろと選べる店を探すのは苦労したものだ。しかし、ここは店主の豊嶋文明が自らブラジルへ行って仕入れるなど商品も豊富に揃っている。また、自ら府中市のフットサル協会の事務局長を務め、日系ブラジル人をブラジルから呼んだり、逆にフットサル留学を斡旋したりと、日本とブラジルのフットサル人材の交流にも力を注いだ。そんなわけで、自然と選手は遠くても足を運び、シューズを求めたり、情報を仕入れたりしたものである。

すでに紹介したチームのほとんどの選手が一度は「とよしまスポーツ店」を訪問したのではないだろうか。また、エスポルチ藤沢の大塚も盛んに出入りしており、中村5兄弟の次男、中村恭平との交流を深め、オスカーが一時期アズーに参加したきっかけにもなっている。

実際、中村と大塚はこの頃「エフエフアトリエ」なるフットサル大会の企画・運営会社を設立、フットサルの普及に努めたこともあった。こうして、府中の情報、知識は大塚を介して横浜、藤沢方面にも伝播していった。

しかし、情報、知識があっても基礎の技術をもつ選手がいなければ発展はない。そこには別の要因があるはずだ。これについては、次回のお楽しみとしよう。

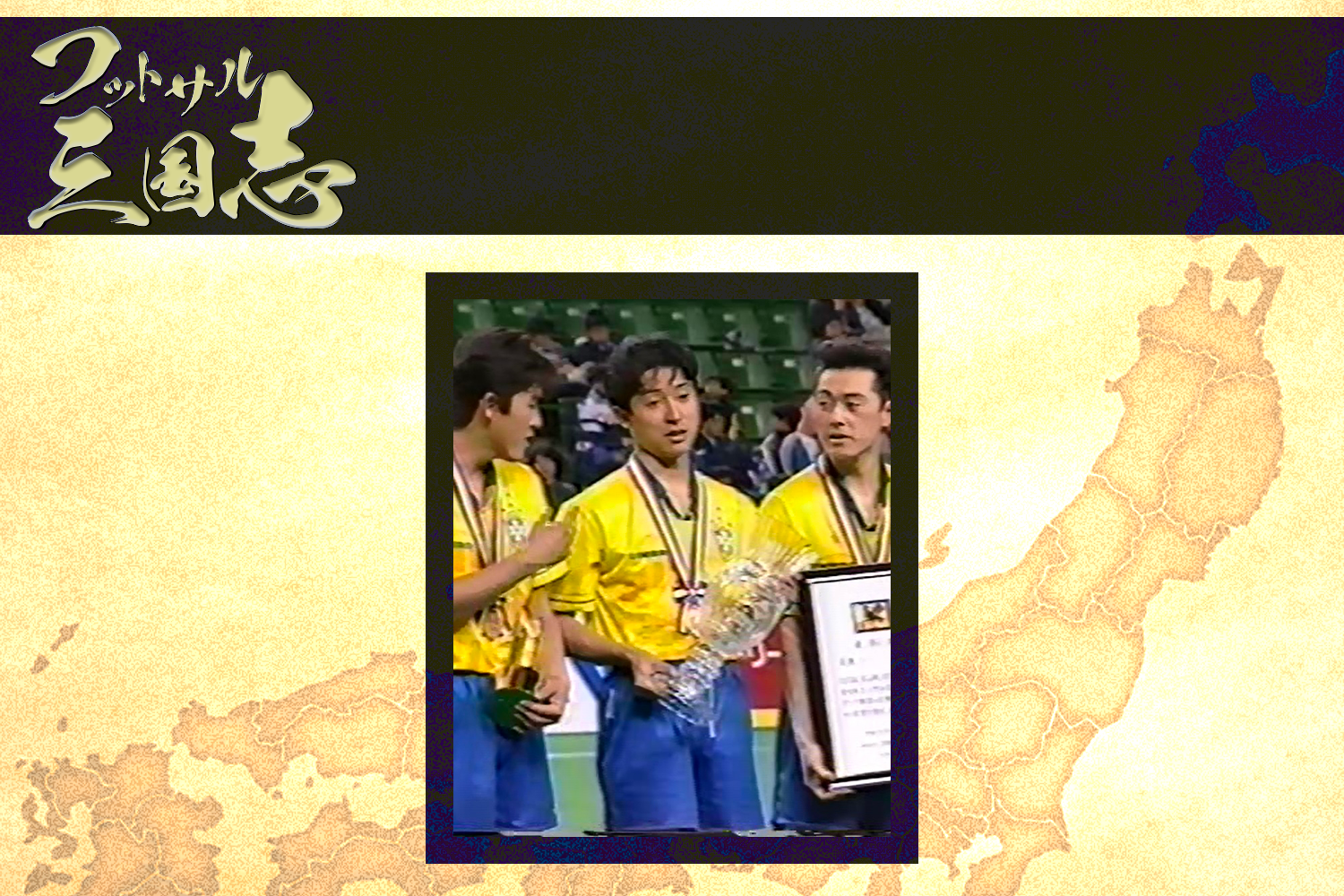

さて、今回のお宝写真は、フットサル三国志の源流とも言うべき府中、それも中村兄弟である。第2回全日本選手権で府中水元クラブが優勝した時のものだ。向かって左から四男・俊仁、次男・恭平、三男・鞁島三郎である。

俊仁は、1999年開催の第1回アジア選手権の日本代表、恭平はその後、府中アスレティックFCのゼネラルマネージャーであると同時に日本サッカー協会フットサル委員会副委員長としてフットサル界をけん引、三郎は府中アスレティックFCのコーチを務めるなど、フットサル一家であった。ちなみに、〝中村5兄弟〟(上記3人に加えて長兄の文俊と、長女の夫による)は「踊るスーパーファミリーズ」を結成。1996年の日刊スポーツ新聞社主催の全国大会規模のフットサル大会に優勝するなど、全国に名を馳せた。

その8 関東三国志勢力図考察2

府中が情報、知識の中心で、大塚を介して横浜、藤沢にも伝播していったと述べたが、別の関東でのフットサルの発展要因は、東京ヴェルディの存在である。

当時のヴェルディといえば、ラモス瑠偉つまり、ヴェルディの下部組織の小学生、中学生は、稲毛の丘陵の北側、南、西側の地域から時間をかけて読売ランドを目指して通っていたのである。下部組織の練習場の隣では、カズやラモス、北澤豪、武田修宏、堀池巧、都並敏史といった有名選手が練習しているのだから、小・中学生が刺激を受けないはずはない。

当然、下部組織のプレースタイルは、ミニサッカーとは言え、フットサルに近いものであった。実際、1991年に第1回全国少年ミニサッカー選手権大会(現在のJFA バーモントカップ 全日本Uー12フットサル選手権大会)が開催されたが、その優勝はヴェルディ(読売サッカークラブ)であった。ちなみにその大会の決勝は読売サッカークラブ対沼津FCで、読売には木暮、沼津FCには小野伸二(のちに浦和レッズ、日本代表)がいた。小野はこの大会で優秀選手に選ばれている。また、奇しくも、ラモスは第1回アジア選手権の日本代表に、カズが2012年のフットサルワールドカップで日本代表になり、世界選手権時代に出場経験をもつ北澤もFリーグCOO補佐を務めるなど、いずれもフットサル界に大きな役割を果たしてきたことは偶然ではないのだろう。

そんなヴェルディの練習拠点、稲城の読売ランドの山を北、西側を下る府中周辺、多摩、八王子には上村、鵜飼、下山、伊藤雅範(のちにFC東京、府中アスレティックFC、デウソン神戸、バサジイ大分監督など)、久島寿樹(のちにUー17サッカー日本代表、カフリンガ東久留米)、前田大輔(のちにバンフ東北、カフリンガ東久留米)、鈴木隆二(のちにブラジル、ファイルフォックス、府中アスレティックFC、名古屋オーシャンズ、スペイン2部マルトレイ監督など)、宮田義人(のちに府中アスレティックFC)らが読売ランドへ通っていたのだ。

一方、読売ランドの山を南、東側では湘南の広山と甲斐が出会い、アズーにつながる。また、ウイニングドッグの木暮、小原信也も、中学時代は川崎から読売ランドに通っていた。その後、ウイニングドッグとエスポルチ藤沢は横浜の練習コートが同じで、お互い切磋琢磨する仲となった。その他、川崎から石塚尊信(のちにカフリンガ東久留米)、岩見裕介(のちにファイルフォックス、ステラミーゴいわて花巻)の名前が挙げられる。

そのエスポルチ藤沢はカスカヴェウ、ロンドリーナと分かれていったが、結局は、町田市のペスカドーラ町田、平塚市の湘南ベルマーレへと引き継がれていったのである。

さて、今回のお宝写真は、著者がまとめた関東サッカー、フットサル勢力図にしよう。

その9 インターネットとフットサル

1998年の年も押し迫った12月初旬、神田駅構内のとある喫茶店で不思議な座談会が開催された。それはサッカー情報サイト「サポティスタ」運営者の浜村真也(のちに大人のためのサッカー教室、Doシロートフットサル大会などを運営)が開催する神田サッカーナイトである。インターネットを通じて情報を知ったサッカー好きが、サッカーの情報交換、座談をリアルな場で行うもので、定期的に開催されていた。

これにフットサルが取り上げられたのであった。講師は大塚が務め、フットサルの歴史、フットサルの現状と課題などが熱っぽく語られた。サポティスタそのものが、一般メディアで取り上げられにくい現場の生のテーマを扱うサイトであるだけに、フットサルに焦点が当たったことは、大変興味深い。一つには、まだまだサッカーの亜流としての見方があったとも考えられるし、フットサルがブレイクする予兆とも考えられる。ちなみに「フットサルネット」の山戸一純がこの座談に参加しており、ネットにその模様を報告している。

この例でもわかるように、インターネットはマスメディアが取り上げないようなテーマでも瞬く間に全国にさまざまな情報を、安い費用で速く発信できる。フットサルは、学校スポーツでもなく企業スポーツでもなく、さまざまな所属母体の仲間が集まってコミュニティを形成して行うスポーツであるから、インターネットとの相性が良かった。

そのフットサルとインターネットの相性の良さに着眼し、まだフットサルもインターネットも黎明期だったこの頃、早くもフットサル情報のポータルサイトを立ち上げた2人の人物がいた。1人は前述した山戸で、1997年1月に「フットサルネット」を立ち上げている。

もう1人は、1999年に株式会社クラブハウス(のちに株式会社シックス)を設立する関西の本多克己で、サッカー情報を含め、イベント会社時代の1996年から「soccerboy.com」、独立してからリニューアルして「fc japan」(http://www.fcjapan.co.jp/index2.php)を立ち上げている。

当時は、用具、技術、施設、競技どれをとっても情報不足のフットサルであったから、インターネットの情報発信は極めて有用であり、2人がフットサルの発展に果たした役割は大きい。おそらく、インターネットがなかったらこのスピードでフットサルは普及しなかったのではないだろうか。

ちなみに、「フットサルタイムズ」(https://www.futsal-times.com/)を運営する北谷仁治ものちにクラブハウスに参加し、今は独立して同サイトを運営している。また、山戸は2000年1月に開催された第20回サッカー医・科学研究会で、「フットサルとインターネット/スポーツコミュニティとネットの融合」という題目でスピーチを発表した。

インターネットとフットサルの関係に着目したのは、ポータルサイト運営者ばかりではなかった。いわゆるフットサルの大会、イベント企画を行うイベント会社の中にも積極的にインターネットをツールとして活用する人物がいた。

時はもう少し先の1999年のことになるが、1人は「F-NET」ブランドで大会を開催する金子諭である。金子は大学時代、自らフットサルをやっていたが、学生アルバイトを動員しながら大会の企画、運営を行っていた。大学卒業後も就職はせず、フットサルの大会運営や施設運営を手がける株式会社エフネットスポーツを立ち上げた。2000年9月のことである。フットサル界のいわゆる学生企業家と言えようか。

金子は、徹底的に大会運営の合理化を図るために、大会申し込みはインターネットに限るとし、チームの申し込み状況の管理、成績の速報まですべて連動するシステムを導入し、飛躍的に業績を伸ばしていった。

もう1人の人物は、「フットワンリーグ」を運営する武田利也である。のちに株式会社スポーツワンを立ち上げている。武田が着目したのは、〝リーグ運営のDIY〟で、インターネットを活用して、チーム間の連絡は電子メール、大会結果もホームページから入力するなどインターネットツールをチームに提供した。自分たちで運営することにより、安く、かつ1年間を通じたリーグとすることでコミュニティ形成の楽しさを提供することをビジネスコンセプトとした。1999年8月にこれを立ち上げている。

今や、インターネットも新局面を迎え、それこそブログ、SNS(ツイッター、フェイスブックなど)の時代に入っており(※執筆当時の時代背景)、インターネットがさらにどんな影響を巻き起こすのか興味は尽きない。関東リーグの公式サイトがオープンするのは2003年5月であったから、紹介した動きから4~5年遅れていたことになる。

ちなみに、フットサル、サッカー関連で多数の著作があり、ネット分野でも活躍している北健一郎がライターを目指して東京に出てジャーナリスト専門学校を卒業したのが2004年である。現在、彼は、フットサルポータルサイト「SAL」を運営する「株式会社ウニベルサーレ」の経営者となっている。

さて、いよいよ第4回全日本選手権が始まる。勃発したチームはどのような戦いを見せるのであろうか。

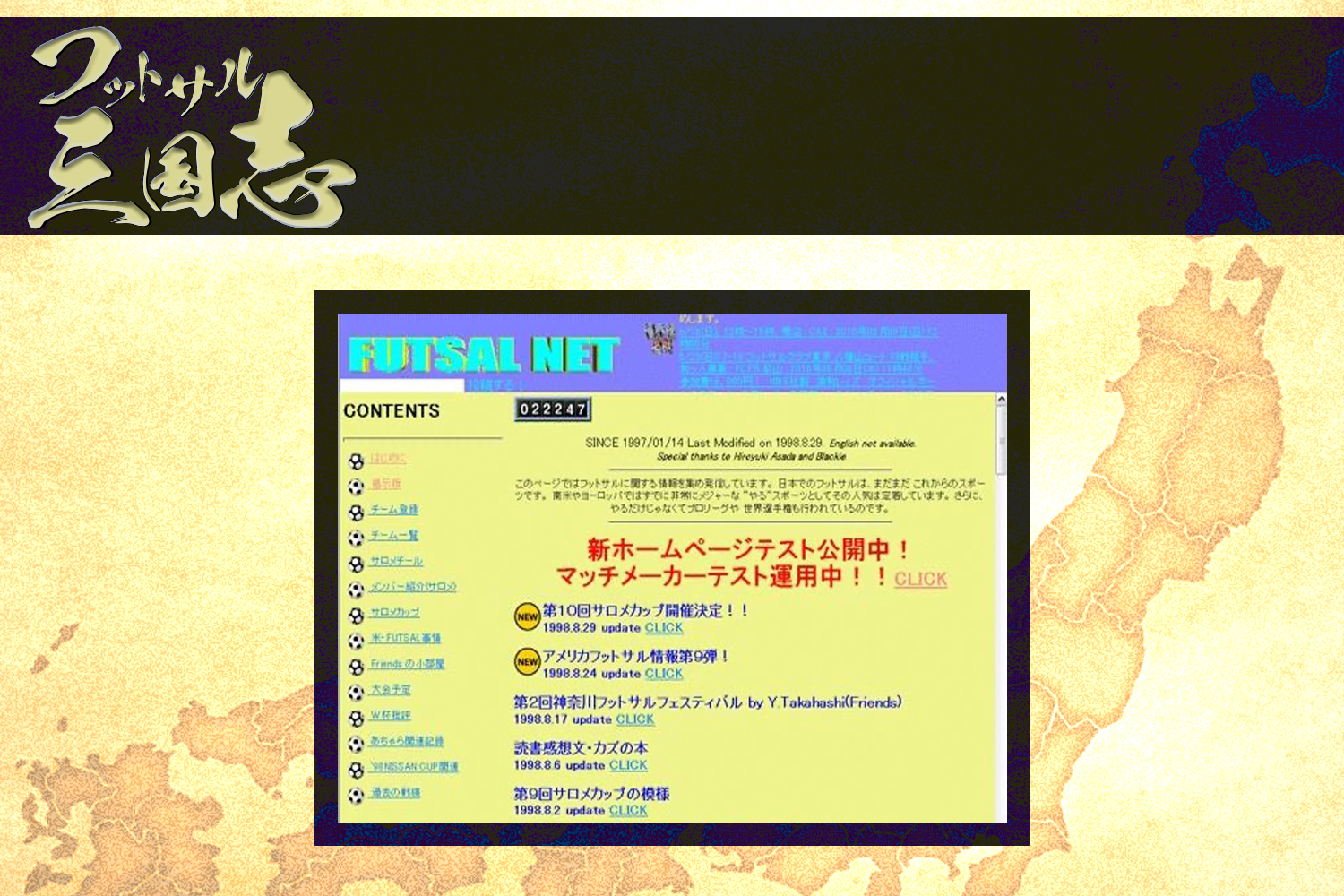

今回のお宝写真は、山戸が立ち上げたフットサルネットの初期の画面である(この画面に見覚えがある方は相当フットサルに年季が入っている方であろう)。画面にはこう書かれている。「このページではフットサルに関する情報を集め発信しています。日本でのフットサルはまだまだこれからのスポーツです。南米やヨーロッパではすでに非常にメジャーな〝やるスポーツ〟としてその人気は定着しています。さらにやるだけじゃなくてプロリーグや世界選手権も行われているのです」

木暮知彦(こぐれ・ともひこ)

ピープルスポーツ株式会社代表取締役。フットサル施設利用予約サイト「LaBOLA」を運営するラクシーズ代表取締役。元関東フットサルリーグ広報委員であり、元ファイルフォックス代表。2010年〜2015年にかけて、1996年の第1回全日本フットサル選手権から2011年ごろまでの「関東フットサル三国志」の歴史を綴った後、2012年から2021年のW杯リトアニア大会、および翌年2022年アジアカップまでを追記。フットサルの合従連衡、栄枯盛衰を見届けた生き証人として、激動の日本フットサル四半世紀を記している。